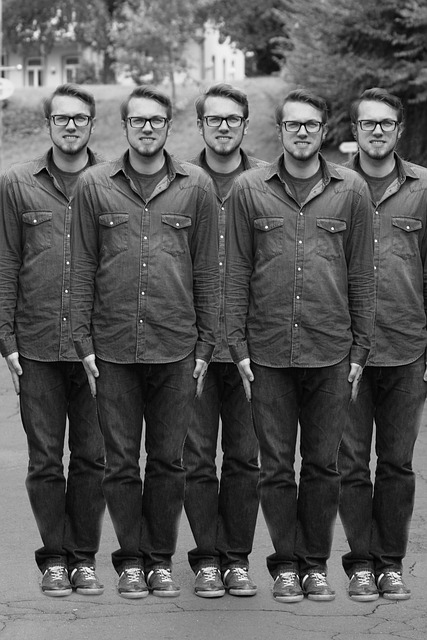

"나랑 똑같이 생긴 사람을 보면 죽는다"는 말, 들어보셨나요? 도플갱어(Doppelgänger)는 예로부터 불길한 존재로 여겨졌고, 현대에서도 사람들은 자신과 너무 닮은 사람을 보면 이상하리만치 불편함과 공포를 느끼곤 합니다. 이는 단순한 외모 유사성 때문만이 아닙니다. 이 글에서는 도플갱어 현상에 대한 심리학적 배경과 인간이 불안감을 느끼는 심리적, 신경학적 이유들을 살펴봅니다.

도플갱어란 무엇인가?

도플갱어(Doppelgänger)란 독일어로 ‘이중으로 걷는 자’라는 뜻을 가진 단어로, 나와 똑같이 생긴 제3의 존재를 말합니다. 흔히 ‘나의 또 다른 분신’, ‘이중 자아’ 등으로 해석되며, 민속설화와 공포 이야기 속에서 불길함의 상징으로 여겨져 왔습니다. 이러한 도플갱어는 실제로 존재한다기보다, 우연히 외모가 아주 닮은 사람을 만났을 때 사람들이 느끼는 현상 또는 상징적 개념에 가깝습니다. 그런데 흥미로운 점은, 그런 사람을 만났을 때 대부분이 단순한 놀람을 넘어 묘한 불안감과 기시감(데자뷔), 때로는 공포감까지 느낀다는 점입니다. 실제로 "나랑 너무 닮은 사람을 봤다"는 체험담을 보면 "등골이 오싹했다", "기분이 이상했다", "눈을 마주치고도 말을 걸 수 없었다"는 식의 반응이 많습니다. 이는 본능적인 자기 동일성에 대한 위협을 느끼기 때문입니다. 도플갱어를 단순한 우연이 아닌 심리적, 신경학적 현상으로 바라보는 시각에서는 ‘정체성 혼란’과 ‘자아 인식’의 충돌로 설명합니다. 즉, ‘나라는 존재는 고유하다’는 믿음이 흔들릴 때 인간은 본능적으로 위협을 느낄 수밖에 없는 것이죠.

불안의 심리학: 왜 위협처럼 느껴질까?

도플갱어를 마주했을 때의 불안은, 단순히 놀람이나 당혹감이 아닌 더 깊은 심리적 메커니즘에서 비롯됩니다. 심리학에서는 이를 "자기 동일성 위협(self-identity threat)"으로 설명합니다. 인간은 누구나 고유한 정체성을 가지고 있다는 전제 아래 살아갑니다. 내가 나라는 것, 나만이 가진 외모와 성격, 경험이 나를 만든다는 신념은 우리의 자존감과 자아 형성의 핵심입니다. 그런데 누군가 나와 똑같이 생겼다면, 그 정체성이 흔들립니다. "그 사람이 나라면 나는 누구인가?"라는 무의식적 질문이 작동하며, 이는 곧 존재 불안으로 이어지게 됩니다. 프로이트는 인간의 불안을 무의식적인 갈등에서 비롯된다고 설명했습니다. 도플갱어는 '자신의 그림자' 혹은 억압된 또 다른 자아를 상징하기 때문에, 이를 마주하는 순간 우리는 무의식적으로 자기 내면의 억눌린 감정이나 존재에 대한 의문을 떠올리게 됩니다. 또한, 심리학자 라캉(Jacques Lacan)은 인간이 자기 자신을 외부 이미지로 인식하는 ‘거울 단계(mirror stage)’를 통해 자아를 형성한다고 봤습니다. 이때 도플갱어는 일종의 거울 너머의 나로 인식되며, 나와 같지만 내가 아닌 존재, 즉 ‘이질적인 동일성’을 떠올리게 되어 불안감이 증폭됩니다. 결국 도플갱어에 대한 불안은 ‘내가 아닌 나’를 마주하는 기묘한 경험으로, 인간 존재 자체에 대한 근본적인 질문을 무의식 속에서 끌어올리는 촉발제가 되는 것입니다.

뇌과학으로 본 도플갱어 불안

심리학적 설명 외에도 도플갱어 현상은 뇌의 정보 처리 방식과도 깊은 관련이 있습니다. 인간의 뇌는 얼굴 인식에 특화된 구조를 가지고 있으며, 특히 측두엽(temporal lobe)과 편도체(amygdala)는 사람의 얼굴을 인식하고 그에 대한 감정 반응을 일으키는 데 중요한 역할을 합니다. 비슷한 얼굴을 인식할 때, 뇌는 이를 단순히 ‘유사한 존재’가 아니라 자신과 관련된 자극으로 받아들이게 됩니다. 특히 편도체는 위험이나 위협을 빠르게 감지해 신체적 반응을 유도하는데, 이때 "익숙한데 낯선 얼굴"은 강한 긴장감을 유발합니다. 이 현상은 ‘언캐니 밸리(Uncanny Valley)’ 이론과도 연결됩니다. 로봇이나 인형, 디지털 캐릭터처럼 거의 인간과 같지만 어딘가 어색한 존재를 볼 때 느끼는 섬뜩함과 비슷한 메커니즘이죠. 또한 도플갱어를 목격했다고 느끼는 일부 사례는 뇌의 오류에서 비롯될 수 있습니다. ‘자기 인식의 오류’, ‘거울신드롬(mirror sign)’, ‘자기 착각 증후군’과 같은 뇌질환 사례에서도 유사한 현상이 보고됩니다. 이는 도플갱어 현상이 현실의 현상이기도 하지만, 뇌에서 발생하는 착각일 수도 있다는 것을 의미합니다. 결국, 도플갱어에 대한 불안은 뇌가 자기 인식 체계를 방어하려는 생물학적 반응이기도 합니다. "나는 나다"라는 인식을 지키기 위해, 나와 같은 존재에 대해 거부 반응을 일으키는 것이죠.

도플갱어는 단순한 외모의 유사성을 넘어, 인간의 자아 인식과 존재 불안에 깊이 닿아 있는 현상입니다. 우리가 그런 존재를 보고 섬뜩함을 느끼는 이유는, 자기 동일성이 흔들리며 무의식 속 깊은 정체성의 질문을 마주하기 때문입니다. 이 글을 통해 도플갱어가 주는 불쾌함과 공포가 단지 전설 때문만은 아니라는 걸 알게 되셨다면, 다음에 또 다른 나를 마주하게 될 때 조금은 다른 시선으로 바라볼 수 있지 않을까요?